"Трезвость - здравая рассудительность, свобода от иллюзий и самообмана" - народная мудрость

Трезвость.ру

Пора вспомнить об артели

|

Д

|

|||||

|

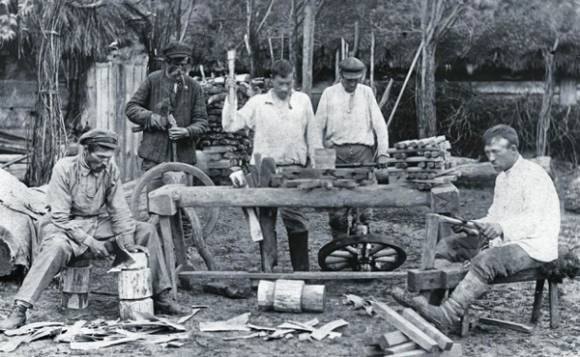

Артель, рабочие, плотникиФото: vsehpozdravil.ru

"И какое же наследство оставил стране товарищ Сталин в виде предпринимательского сектора экономики? Было 114 тыс. мастерских и предприятий самых разных направлений – от пищепрома до металлообработки и от ювелирного дела до химической промышленности. На них работало около 2 млн человек, которые производили почти 6% валовой продукции промышленности СССР, причем артелями и промкооперацией производилось 40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки. В предпринимательском секторе работало около 100 конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и даже два научно-исследовательских института. Более того, в рамках этого сектора действовала своя, негосударственная, пенсионная система! Не говоря уже о том, что артели предоставляли своим членам ссуды на приобретение скота, инструмента и оборудования, строительство жилья", – приводит автор впчатляющие цифры статистики. ЭТО ВСЁ – БЫЛО до убийства Сталина и Берии подонками-троцкистами под руководством хруща поганого!

Источник - http://www.nakanune.ru/articles/19399/ |

|||||

| Всего комментариев: 3 | |||||

|

|||||

3 Злойсозлыми (Вчера 17:03)

Вааще-та при Сталине – как более важный для Народа в Его Стране – подсчитывался Национальный Валовый Продукт (НВП), как более точно указывающий вектор и силу движения Производственной и Экономической Мощи Державы!

Заметьте: на плакате, что издан при «кровавом тиране» Сталине - Народу не завирали по-жидовски про некий ВВП, но – говорили прямо и честно про НВП! Думайте, Люди!

Это после вытаскивания Нашей Страны на крысино-пархатый рынок краденного в моду ввели лишь ВВП, что даёт возможность ворью скрывать от Людей (Народа) ту часть НВП, которая офшорнулась согласно воровским жидовским установкам в «свободно-рыночности» синагогальной жидовской уголовщины!

ЭТО – нельзя забывать серьёзным авторам, ежели они хотят таковыми быть!

ЧТО ЕСТЬ АРТЕЛЬ

|

Средний и малый, научно-производственный "бизнес" при Сталине (ужас для классических марксистов и нынешних либерал-экономистов имени воровского рынка от синагоги!) Источник - http://white-bear.homegate.ru/post/28046 |

|||||||

| Всего комментариев: 6 | |||||||

|

|||||||

ЦАРЬ В РОССИИ НЕ НУЖЕН!

96-летний меценат барон Эдуард фон Фальц-Фейн, живущий в крохотном государстве Лихтенштейн, - несмотря на фамилию, стопроцентно русский человек. Целью своей жизни он сделал возвращение в Россию утерянных произведений искусства: ему удалось вернуть на родину фрагменты мозаики Янтарной комнаты, фамильные реликвии Шаляпина, множество архивов. Барон остаётся одним из последних очевидцев событий 1917 года. В канун 7 ноября он согласился встретиться с обозревателем АиФ, дабы побеседовать о судьбах белой эмиграции.

- На стене - картина, изображающая руины вашей усадьбы. Её сожгли?

- Дотла. Мне непонятна российская страсть к всеобщему разрушению. Однако какой хороший был дом! Почему революционеры не забрали его себе и не устроили там, скажем, детский сад? Сжигать - кому польза? Другом нашей семьи был Айвазовский, и в огне погибло десять его картин. Такова была ненависть людей - потому что мы имели всё, а они - ничего. Я вам скажу честно: на дворянах тоже лежит большая вина за революцию.

- Да, такое в последнее время редко приходится слышать.

- Но это правда. Вспоминается: еду я в красивой коляске на коленях у маменьки, такой весёлый нарядный барчук. А люди, работающие в полях, смотрят на нас тяжёлым взглядом. Меня воспитывали четыре девушки-гувернантки: англичанка, француженка, немка и русская. Несправедливо. Почему одна семья может позволить ребёнку четырёх нянь, а в деревнях крестьяне с голоду солому едят? Такое социальное расслоение в итоге и вышло нам боком. Большевиков, разумеется, невозможно оправдать за их жестокость. Но, увы, для революции были весьма объективные причины.

- Почему же дворяне не пытались улучшить жизнь народа?

- Ваш вопрос очень правильный. Уже в эмиграции я спросил дедушку: как же так? Ты был директором Пажеского корпуса, имел невероятные связи при дворе императора. Неужели ты не чувствовал - требуется что-то сделать, иначе такая политика погубит Россию? Дед вздохнул: «Я не знал, что люди так бедно живут. Я вращался в другом мире - балы, выпуски офицеров, званые обеды во дворце». И того, что назревает взрыв, никто не ощутил

В 1980 году, впервые после революции побывав в России, я убедился: русские люди при любой власти остаются русскими. Они не изменились за время моего бегства. Легко забывают зло, гостеприимны и простодушны.

- Ваше мнение: есть ли у России возможность снова стать монархией?

- Исключено. Да, лично я обожаю императорскую семью. Но проблема в том, что в царском режиме не было справедливости. И раз не вышло у России иметь царя - то, по-моему, второй раз испытывать судьбу уже не надо.

Наш комментарий:

Публикуя выдержки из интервью в АиФ, мы руководствовались тем, что 96-летний старец обладает гораздо более здравой рассудительностью, чем некоторые наши патриоты-монархисты и либерал-монархисты.

Первые ходят с хоругвями, демонстрируя свою ярую оппозицию к нынешней власти, вторые с этой властью – «близнецы-братья». Первые, как видно, совсем неспособны к анализу и синтезу современной ситуации, кроме бездумного фанатизма ничем не руководствуются. Вторые, наоборот, отлично знают обстановку в стране, используя для этого различные легальные и теневые структуры. Первые уповают на Бога, как на чудо в установлении монархии в России; вторые расчётливо и цинично сотрудничают с РПЦ в достижении обоюдовыгодных целей – установлении православной монархии.

Однако «Чрезвычайно Чудны Чукотские Чукчи!», как любил выражаться один мой знакомый в случаях, когда явление не объясняется никакой логикой. Когда же мы станем думать, рассуждать по-простому, по- крестьянски?!

Фарш невозможно провернуть назад,

И мясо из него уж не получишь!

- Пропел бы мой другой приятель по такому поводу. Но нет! Монархический зуд не даёт покоя.

Помню, в самом начале 90-х годов наша продавшая народ интеллигенция, движимая этим зудом, разыскала где-то в Италии потомка Романовых, который работал там таксистом. Тот долго смеялся, когда его на полном серьёзе прочили на трон «новой российской империи». А затем рабочий потомок последнего российского царя резко – по-пролетарски – сказал: «Бросьте вы это дело! Какой царь, когда 21 век на носу? Цари должны быть в голове, а Бог - в сердце!»

Лучше сказать не можем.

Чрезвычайное заявление Медведева.

В России наступает эпоха возвращения к прямой демократии, и ключевую роль в этом играет Интернет, заявил президент РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 28 мая, на встрече с активом "Единой России".

"Я думаю, что вы со мной согласитесь, что грядет эпоха возвращения в известной степени от представительной демократии к демократии непосредственной, прямой при помощи Интернета. Классически ранее представительную демократию рассматривали как высшую форму демократии через депутатов, представляющих волю народа. Представительная демократия лучше всего, но это устаревшее представление." - сказал глава государства.

В будущем демократические институты вроде Интернета будут увеличиваться, что усложнит работу политиков. Одно дело - просто так мозги пудрить. Другое дело, когда это связано с прямым волеизъявлением избирателей. Для огромного количества молодых людей, но и не очень молодых, таких как я, Интернет уже стал довольно значительным каналом получения информации. Для кого-то эксклюзивным каналом. Это свидетельствует о том, что информационная революция произошла и та политическая сила, которая хочет остаться на политическом небосклоне, должна с этими законами считаться. Я думаю, что "Единая Россия это понимает. Потеря инициативы в on-line влечет потерю инициативы в off-line. Мне, правда, не очень нравится, когда реальную жизнь просто сравнивают с офф-лайном".

Поверим слову.

Опыт Мондрагонских кооперативов

Оригинал статьи представлен http://www.fecoopa.ru/mondragon.html (автор - Андрей Иванов).

Мондрагонская кооперативная корпорация представляет собой, пожалуй, наиболее интересный пример "экономики участия" - то есть такой экономической системы, которая основана на участии работников в собственности, управлении и доходах.

Мондрагонская кооперативная корпорация получила свое название по имени небольшого городка Мондрагон, расположенного в горах на севере Испании, в стране Басков. Свою историю она ведет с 1956 года, когда в этом городке был основан первый производственный кооператив, принадлежащий рабочим. Пример Мондрагонских кооперативов интересен во многих отношениях. Первое, что сразу бросается в глаза при знакомстве с этим опытом, - масштаб. Если большинство коллективных предприятий на Западе представляет собой мелкие фирмы, реже- средние, и совсем редко - крупные, то Мондрагонская группа кооперативов выделяется даже на фоне самых крупных акционерных предприятий, находящихся в собственности их работников. Это огромное производственное объединение, охватывающее около 180 (из них более 90 - промышленные) мелких, средних и крупных кооперативных предприятий различных отраслей. В 1995 году в этих кооперативах было занято 26 тысяч человек, а совокупный объем продаж Мондрагонской кооперативной корпорации (МСС - Mondragon Coooperative Corporation) превысил 4 млрд. долларов.

Вторая черта Мондрагонских кооперативов, отличающая их от отдельных кооперативных или акционерных предприятий, принадлежащих работникам, - наличие так называемых опорных структур. МСС - не просто конгломерат кооперативных предприятий. Помимо тесной технологической зависимости, объединение Мондрагонских кооперативов обязано своей прочностью также целому ряду пронизывающих всю эту кооперативную корпорацию структур, причем не только экономического порядка. Главная из этих опорных структур - кооперативный банк (Caja Laboral - Трудовой Банк). Все Мондрагонские кооперативы связаны со своим банком договором об ассоциации - это значит, что все свои средства они держат в этом банке, все расчеты проводят через него и обязаны придерживаться общих экономических принципов, установленных договором (в частности, руководствоваться типовым Уставом). Взамен кооперативы получают надежный источник кредитов, предоставляемых по льготным ставкам (кооперативы платят за кредит более низкий процент, чем все остальные клиенты банка).

В рамках Трудового Банка (первоначально - в качестве его предпринимательского отдела, а затем - выделившись в самостоятельную структуру) получила развитие система подготовки, планирования и финансирования создания новых кооперативов. Участники инициативной группы, предполагающие создание нового кооператива, получают ставку в Банке и затем, при помощи его специалистов и за его счет, проводятся беспрецедентные по длительности (два - два с половиной года) и по сложности исследования рынка для нового кооператива. По завершении этих исследований составляется детальный бизнес-план, который, после экспертизы Банка, дает основания для получения в первый год работы кооператива беспроцентного, а в последующие два года - льготного кредита на его развитие. Если новый кооператив выделяется из уже существующего, он получает поддержку (кадровую, финансовую и т.д.) и от него. Об эффективности работы такого "кооперативного инкубатора" можно судить по тому, что из многих десятков созданных таким образом кооперативов обанкротился пока лишь один.

Другая опорная структура - два кооператива, осуществляющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Значительная часть современных изделий, выпускаемых МСС (например, промышленные роботы), разработана этими кооперативами. Они же разрабатывают и схемы технологических процессов на предприятиях корпорации. Об уровне этих разработок может свидетельствовать хотя бы факт участия исследовательских кооператив МСС в разработках НАСА и в европейской космической программе.

Третья опорная структура - кооперативы социального обслуживания. Поскольку по испанскому законодательству члены кооперативов не относятся к наемным работникам и на них не распространяются соответствующие правила социального страхования, то Мондрагонские кооперативы еще в начале 60-х годов создали собственную систему социального страхования. При более низких взносах на одного работника, чем в государственной системе, она обеспечивает медицинское обслуживание гораздо более высокого качества (система медицинского обслуживания в МСС признана в Стране Басков образцовой) и более высокий уровень пособий по безработице.

Наконец, четвертая (последняя по счету, но отнюдь не по значению) опорная структура - система образовательных кооперативов. Она включает сеть школ, профессионально-техническое училище, политехнический институт, институт промышленного дизайна, курсы подготовки менеджеров, курсы повышения квалификации специалистов и целый ряд других. Некоторые исследователи даже считают точкой отсчета истории Мондрагонских кооперативов не 1956 год, когда был основан первый производственный кооператив, а 1943, когда начало действовать кооперативное профессионально-техническое училище.

Кооперативы, входящие в МСС, построены на одинаковых принципах, соответствующих международно признанным кооперативным принципам (один человек - один голос; каждый новый член кооператива может вступить в него на тех же основаниях, что и ранее вступившие и т.п.). Члены кооператива на общем собрании (не реже раза в год; участие в собрании - не только право, но и обязанность члена кооператива) избирают Правление, которое назначает управляющих, и утверждают распределение прибыли по итогам года. Членами правления являются только члены кооператива. На время выполнения функций членов правления за ними сохраняется прежняя зарплата. Управляющие в состав правления не входят. Кроме правления, члены кооператива избирают Социальный совет, который выполняет примерно те же функции, которые обычно исполняют профсоюзы. Впрочем, в кооперативах могут действовать и профсоюзные организации.

Вступительный взнос в кооперативы примерно равен годовой зарплате неквалифицированного рабочего и составляет около 10 000 долларов. Для его уплаты предоставляется рассрочка от двух до четырех лет (для сравнения - стоимость создания одного рабочего места в Мондрагонских кооперативах превышает 100 000 долларов). Вступительный взнос члена кооператива зачисляется на его индивидуальный счет капитала.

Заработная плата в кооперативах построена на следующих трех принципах:

1) внешняя солидарность, означающая соответствие уровня оплаты в кооперативах тому уровню, который определен тарифными соглашениями в частном секторе;

2) внутренняя солидарность, означающая сведение к минимуму различий между членами кооператива, основанных на разнице в доходах (высшая зарплата не может превышать низшую ставку неквалифицированного рабочего более, чем в 4,5 раза);

3) открытость условий оплаты, что означает свободу получения любым членом кооператива информации о любом окладе. Кроме заработной платы, по итогам года часть прибыли распределяется пропорционально индивидуальным счетам капитала, плюс к тому на средства на этих счетах начисляется обычный банковский процент. Только этот процент работник может получить наличными, а основную сумму выплачивают лишь при уходе из кооператива по старости или по болезни. Свой счет можно передать и по наследству, но при условии, что наследник будет работать в кооперативе.

За 40 лет своего существования Мондрагонские кооперативы прошли большой путь. Если первые кооперативы производил продукцию такого рода, как, например, кухонные плиты или простейшие отливки, то сейчас более 90 промышленных кооперативов производят гораздо более широкий круг весьма совершенных промышленных изделий. Среди них большой набор потребительских товаров - автоматические стиральные и посудомоечные мащины, микроволновые печи, холодильники, мебель; оборудование и мебель для торговых предприятий, в том числе различные водонагревательные приборы; большой спектр приборов и оборудования для технологического контроля (в том числе используемые в сложной бытовой технике, производимой кооперативыми); комплектующие изделия для компьютеров, аудио- и видеотехники; междугородные автобусы и комплектующие изделия для автомобилестроения; лифты и подъемники; множество видов станков и инструмента - абразивный инструмент, прокатное оборудование для сложных профилей проката, кузнечно-прессовые машины и прессы; промышленные роботы и гибкие производственные системы.

В МСС входят также строительные кооперативы, обеспечивающие жилищное и промышленное строительство, возведение мостов и крупных оффисных зданий. Есть и несколько сельскохозяйственных кооперативов различной специализации (молочные, винодельческий, свиноводческий и др.), занимающихся также переработкой сельскохозяйственной продукции. Наконец, в состав МСС входит потребительский кооператив Eroski, имеющий огромную сеть магазинов, супермаркетов и гипермаркетов не только по всей Стране Басков, но и на значительной части остальной Испании.

Кооперативы Мондрагонской группы обладают значительной устойчивостью - за все 40 лет их существования обанкротилось всего три кооператива (из них два не были созданы самой группой, а приняты "со стороны"). Этот результат можно сравнить с нормой, уже ставшей хрестоматийной - в США за первые пять лет существования выживает лишь 20% вновь созданных мелких фирм.

Помимо "выживаемости", можно обратить внимание и на устойчивый рост объемов продаж, и на постоянный рост занятости. В чем же секрет такой длительной успешной работы?

Обычные предприятия, принадлежащие работникам, находятся в очень большой зависимости от общих условий капиталистического рынка - колебаний спроса на их продукцию на товарном рынке, изменения условий на рынке капиталов (в частности, уровня процента за кредит), конкурентной борьбы и технологических нововведений... Не свободны от этой зависимости и кооперативы МСС, но для них она в значительной степени смягчается как масштабами кооперативной корпорации, так и наличием опорных структур. Эти структуры отчасти превращают внешние для изолированных предприятий условия рынка во внутренние факторы развития.

"Вообще-то при реальном Сталине вполне себе успешно функционировало то, что сейчас называется "средний и малый бизнес": частные магазины, рестораны, мебельные фабрики с тремя сотнями наёмных рабочих (вполне себе исторический факт). Да о чём там говорить: были даже частные КБ! Авиационные, телевизионные. Я серьёзно и ничего не выдумываю: это реально было и это называлось "Промкооперацией". И разогнано и уничтожено было как раз "либералом Хрущёвым": после чего и закончилось то время, когда "было дело и цены снижали": снижали-то как раз за счёт частника, а "свободолюбивый" Хрущ даже приусадебные участки одно время запрещал", – отмечает публицист Дмитрий Лекух.

"Вообще-то при реальном Сталине вполне себе успешно функционировало то, что сейчас называется "средний и малый бизнес": частные магазины, рестораны, мебельные фабрики с тремя сотнями наёмных рабочих (вполне себе исторический факт). Да о чём там говорить: были даже частные КБ! Авиационные, телевизионные. Я серьёзно и ничего не выдумываю: это реально было и это называлось "Промкооперацией". И разогнано и уничтожено было как раз "либералом Хрущёвым": после чего и закончилось то время, когда "было дело и цены снижали": снижали-то как раз за счёт частника, а "свободолюбивый" Хрущ даже приусадебные участки одно время запрещал", – отмечает публицист Дмитрий Лекух.

Фото:sovposters.ru

Фото:sovposters.ru